主人と日本に帰ってきて以来、日本の美を見せたくていろいろの場所を訪問してきました。

簡単に言いますが、「日本の美」って何でしょうか?

私の考えの中にはそれを主人が望んでいるかどうか、などと考えていませんでした。

日本で暮らすのであれば日本を少しでも理解して欲しいと私の思いがあっただけです。

私の強い思い込みのゆえに色々の場所を短期間に訪問する結果となりました。

桜の鑑賞もその一つ、近畿の有名所の桜はかなり訪問しております。

今回ブログの過去記録を振り返って、桜の事をそれほどに記載していない事に気が付きました。

何回かに分けて記述することになりますが、過去の桜の写真を振り返っていきたいと思います。

まず今回は常照皇寺の桜…。

ここは私の一番好きなお寺です。

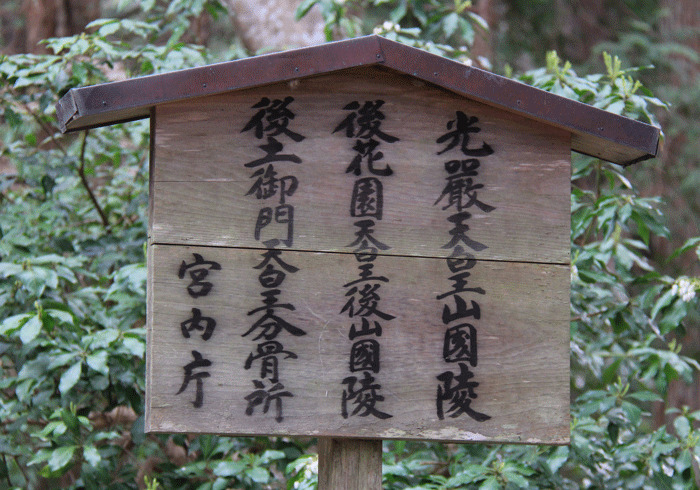

常照皇寺は南北朝の争乱期を生きられ、並々ならぬ経験をされた光厳天皇が亡くなられた寺院と言うことで、

心惹かれるものがあり、京大医学生時代より訪問をしておりました。

と言っても当時公共交通機関でのアクセスは非常に難しかったので、大変な労力を払っての訪問だったのですが。

まず京都駅からJRバスで周山にて下車(この間約1時間半、途中に栂尾高山寺、高尾神護寺などがあります)、

周山から山國御陵前までローカルのふるさとバスで約十五分、ただし1日に何便??と言うレベル…。

ほとんど周山から常照皇寺まで徒歩…その距離約12km…。タクシーほとんどないに等しい…。

(おぼろげな記憶ではその当時町に3台ぐらい…)

というわけで行きは何とかローカルバスに乗り継いで至ったものの帰りはほとんど徒歩状態…。

町のお百姓さんの軽トラに便乗させていただいたかな???

で、主人とは車で行くようになって距離は相当にあるものの、格段に楽になりました。

常照皇寺、今は京都市右京区となっておりますが昔は京北町と言うことになっておりました。

南北朝の争乱期、後醍醐天皇と対峙する形となられた天皇陛下です。

鎌倉幕府の終末期、天皇の継承は大覚寺系統と持明院系統の間で交互と言うことに決められていました。

この大覚寺統と持明院統と両統並列となったのは承久の乱の前年にご誕生になられた後嵯峨天皇に由来します。

この後嵯峨天皇の第三皇子で後嵯峨天皇の後、第89代後深草天皇が持明院統の始祖、

そして後嵯峨天皇の第七皇子で第90代天皇、亀山天皇となられた方が大覚寺統の始祖となります。

この間、後嵯峨天皇は院政を行い、勢力を伸ばしつつある北条氏と政治的に様々に対立融和を繰り返していくこととなります。

ちなみに彼の第一皇子宗尊親王は源氏の系統が途絶えたのちの鎌倉に下り鎌倉幕府初めの宮将軍となっています。

後嵯峨天皇の人生の足跡を少し眺めただけで、

のびてくる執権北条氏との間で天皇家の歴史と権威を守ろうとした彼の骨折りが見えてくる気がするのは私の考えすぎでしょうか。

少し、説明が複雑になり理解しがたくなってしまったかもしれませんが、

端的に言えば後嵯峨天皇以後、大覚寺統、持明院統の両統迭立状況が生まれた訳です。

鎌倉幕府終末期、大覚寺統後醍醐天皇が1318年践祚、即位されます。

しかし、もともとに両統迭立の合意があったために持明院統から皇子が立てられ、

後醍醐天皇が院政を行うことができなかったために、鎌倉幕府倒幕を計画したともいわれています。

後醍醐天皇の倒幕計画により、元弘の変(1331年)が起こり、

後醍醐天皇は倒幕計画に失敗、廃位され、当時皇太子の地位にあった量仁皇子が即位し光厳天皇となります。

しかし、1333年後醍醐天皇の倒幕計画が再度活発となり、鎌倉幕府の命を受けて京都攻撃に出陣してきた足利高氏(この頃まだ’たか’はこの字)

が突然、後醍醐天皇側に寝返り、光厳天皇が避難していた六原探題を攻撃してきます。

護衛にあたっていた鎌倉軍とともに鎌倉を目指して脱出するも途中で野侍に襲われて、

鎌倉軍の軍兵はすべて光厳天皇目の前で自害し、自身も逮捕され、廃位されます。

光厳天皇の目の前で天皇の身を守るためにと、自害していく武士達、それを只見るしかなかった光厳天皇の心持ち、

それらを考えるとそれを見る光厳天皇の心にどれほどのショックだったか。

後、建武の新政が失敗し崩壊すると、光厳天皇は天皇の地位に戻ります。

しかし、南北朝争乱期、再び力を持ち上げて来た南朝方に拉致され、河内の国、次いで奈良県の賀名生に幽閉されることとなります。

後、天野山金剛寺に移され、最終的に京都に戻ることを許されるも自身の死期を悟り、京北町に至り、無住であった常照皇寺に至り

生涯を終えます。

これが常照皇寺の背景たる歴史です。

本当に長い前置きになりましたが…

これが常照皇寺山門です…。

本当に悲しいぐらい簡素なお寺なのです。

常照皇寺門前、参道脇に見事な紅枝垂れ桜があります。

そして…

「常照皇寺の桜を見ずして京都の桜を語ることなかれ」

この言葉を一体誰から聞いたのか?記憶を振り返るのですが、その起源も思い出せないのにしっかりと根付いているこの言葉…。

有名な3本の桜を自身の目で見るために何度も常照皇寺に足を運び、

その時々の自身の思いを恐れ多いことながら光厳天皇の人生に重ね、慰め、支えとしてきました。

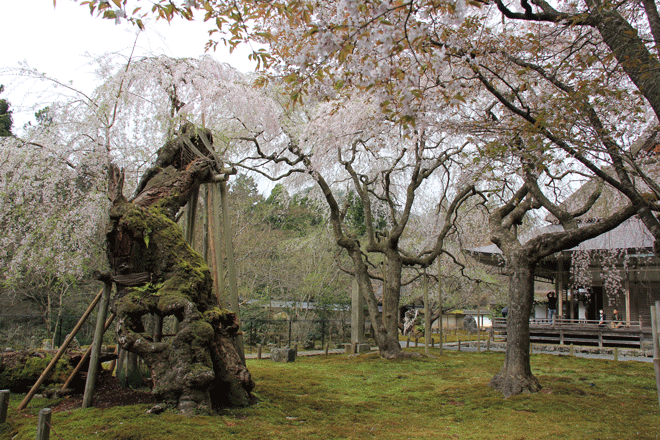

有名な常照皇寺の三本の桜…。

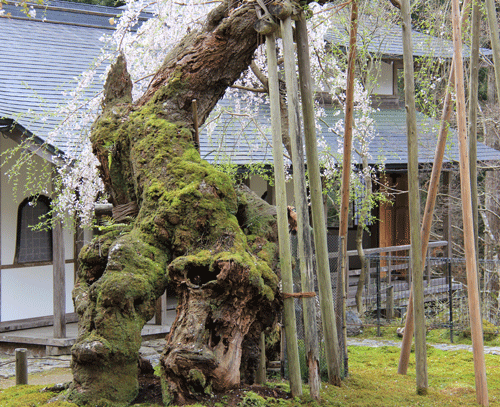

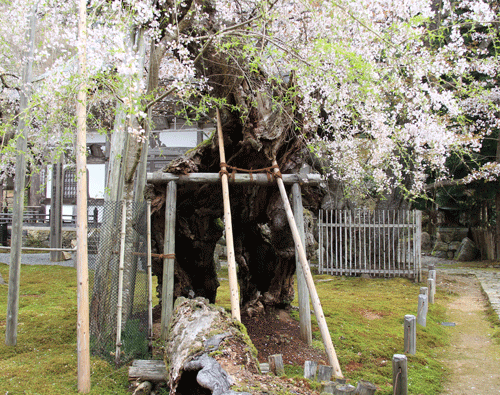

まず、九重桜、この桜は光厳天皇お手植えの桜と伝えられ樹齢650年とも言われています。

京都唯一桜として天然記念物指定されています。

初代の九重桜を見ると、幹の根元には巨大なうろがあり、もう見ているだけで痛々しく…。

花も年々少なくなっている気がします。

これが九重の桜が咲いている風景です。

右は左近の桜、中央は二代目九重の桜です。

これが九重の桜の花…

枝垂れる枝に淡雪を散らした様に

薄い薄いピンク色の花が咲きます。

見かたによっては粉雪が舞っている様にも見え、

可憐な桜花です。

左写^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\の桜は左近の桜、それより右の二本は九重の桜。

中央の写真多分左近の桜のような気がする(自信はないけれど…)

続いては御車返しの桜…

御水尾天皇が江戸時代こちらの寺を訪問された時に

桜の見事さに何度も車を返させたことからこの名が名づけられました。

一枝に一重の花と八重の花が咲きます。

その様子は写真にも捉えられていて…

勅使門越しに咲く御車返しの桜

しかし勅使門、どうしてこんな高いところにあるのだろう??

そして最後御所から岩倉具視にて枝分かれして植えられたと伝えられる左近の桜…

これらの三本の銘木たる桜の木は少しずつ時を違えて咲くので、

三本同時に咲いている時を見る時は非常に難しく、最近積年の野望を果たしました。

常照皇寺はもともと放棄されていた無住の山寺を光厳天皇が至り、色々に趣を変えてしつらえ直したと伝えられています。

廻る階や、苑池を見下ろす橋の趣など御所らしい風情を残しています。

光厳天皇の遺髪は現在天野山金剛寺に葬られています。

私たちの自宅はもとはと言えば天野山金剛寺の寺領となります。

これらに何か縁のようなものを感じるのは私の考えすぎでしょうか。

多分そうでしょう…。