~待賢門院璋子の栄華と涙~

京都で蓮の花の名所として検索を掛けると必ずと言って良いほどにヒットする有名なお寺が右京区にある法金剛院です。

法金剛院は平安時代の初期、当時の右大臣の清原夏野が山荘として構えたのが始まりと言われています。

彼の死後、山荘を寺院に、双丘寺と改称されたのがこの寺院の来歴とされています。

平安時代末期には待賢門院璋子の隠棲の地となり、彼女の墓所もこちらにあります。

待賢門院璋子、大変に美しい女性であったそうですが、

その美しい彼女の奔放な存在が歴史を転換させることとなったとされています。

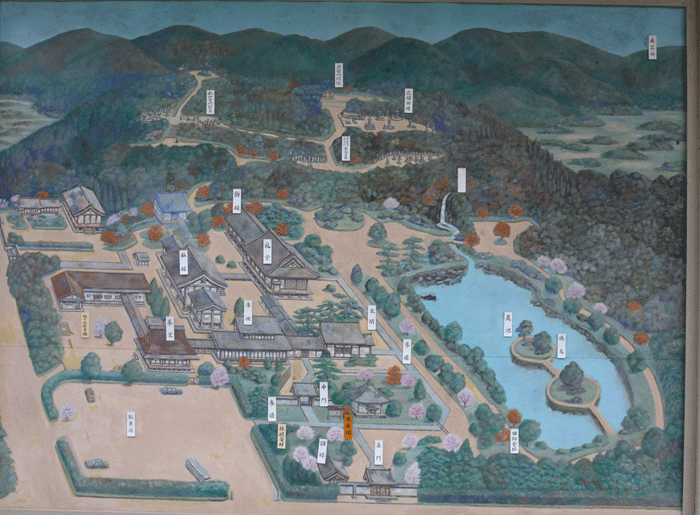

これが法金剛院全体図、図の中央最も高い案内板が璋子の御陵の場所です。

そして、蓮の季節には苑池に見事な色とりどりの蓮の花が咲き誇ります。

その蓮の花はかぐや姫に喩えられる程に美しかった彼女の俤を偲ばせるものなのでしょう。

待賢門院璋子の生涯、ご存じの方も多いとは思いますが私の拙い説明を認めてゆきます。

待賢門院璋子、1101年の生まれ。

父は藤原公実、母は堀川天皇、鳥羽天皇の両天皇の乳母であった藤原光子。

彼女の生きた時代は摂関政治の終焉から院政、武家政治へと流れて行った時代となります。

彼女の人生を振り返るためにはまず後三条天皇から語っていくのが分かりやすいと思います。

宇多天皇以来170年に亘り、藤原氏を外戚として行われていた摂関政治に対し、後三条天皇は藤原氏を外戚に持たない天皇でした。

藤原頼通らは何とか藤原氏の血を引く皇子が得られないものかと奮闘したようですが、その願いは叶いませんでした。

後三条天皇の立太子、践祚いずれも藤原氏からさまざまの冷遇があったようです。

藤原氏の繁栄の様子を書いた『栄華物語』にも頼通との関係を『お仲あしう』と直接的に表現されています。

在位期間はわずかに5年間でしたが、中級の貴族を能力に応じて重用するなど、天皇ご自身直接的に政治に関わり

善政を敷いたとされています。

後三条天皇の後を継いだのは彼の第一皇子である白河天皇、帝位に着いたのは20歳の時でした。

白河天皇、白河法皇と言えば有名なのは

自身の思い通りにならないもの、賀茂川の水、雙六の賽(さいころ)、山法師の話ですが

これは日本史上稀にみる専制君主としての彼の俤を余すところなく伝えたものでしょう。