弘法大師の御母堂玉依御前ですら高野山に入ることができなかったという事から思い起こされた逸話があります。

ご存じの方もいらっしゃるでしょうが、刈萱道心と石童丸の物語です。 幼いころに両親、祖父母からよくこの話を聞きました。

少し、情報を補足しながら綴っていきます。

| 筑前の国(今の福岡県)の武将、加藤左衛門尉繁氏は妻と妾の醜い嫉妬心を目撃してしまう。 二人は表面は仲良く碁遊びをしていながら、実はその髪の毛は蛇と化して争っている、と言う場面であった。 余りの二人の争いの激しさに加藤左衛門尉繁氏は世の無常を感じ、豊かな領地、恵まれた生活を捨てて遁走、出家してしまう。 そして二度と自分の家族に会わない『棄恩入無為』の誓いを立てて、仏道修行のために高野山に上ることとなります。 一方彼の郷里では彼の息子の石童丸が父の顔を知らないままに14歳に育ち、彼の母の千里姫とともに父が高野山にいるのではないか と言う話を聞き、父を求めて旅立ちます。苦難の旅の末に高野山に至りますが、女人禁制のために千早姫は高野山に入ることはできず、 麓の女人堂で待つこととなります。 高野山に至った石童丸は親切な御坊に出会い、彼が高野山に来た理由を語りますが、なんとこの御坊こそ彼の父でした。 しかし、父の顔を知らない石童丸はそのことが分かりません。そして彼の父、今は刈萱道心も自身の縁故の捨てるという誓いの故に名乗ることはできません。 余人の墓を示して、『そなたの父は亡くなった。』と語ります。 父の死を知らされて絶望して、女人堂に帰り着いた石童丸ですが、なんと彼の母も旅の疲れから病気となり既に亡くなっておりました。 途方に暮れた石童丸は、もう一度高野に上り、先に巡り合った御坊のもとで出家することを決心します。 そして、両者ともに親子と知ることはなく、求道者として一生を終わった、とのことです。 |

この話をクリニックのスタッフに知っている?と尋ねたのですが、『そんな話を知りません、どうしてその話が美談になるんです。』とのこと。

『ああ、時代が違うな…。』と言う感慨とともに考えたのは、

きっとこの話(ほとんど作話と私は解釈しているのですが)求道者の誓いの強固さと言う観点から大切な伝え語りとされたのだろうな、と。

スタッフの感慨からすると

『妻妾同居の状況を作り出したのは男性のせい。それの収集もつけずに逃げ出したのはなおさらに悪い。挙句に子供の養育に責任を持たずに訪ねてきた子供を嘘をついて追い返すなぞ言語道断。』

と、現在的観点から、コメントをしておりました(笑い)。

そのコメントすら今となっては物語を語ってくれた人の思い出と重なって懐かしいです。

さて、慈尊院に話を戻します。

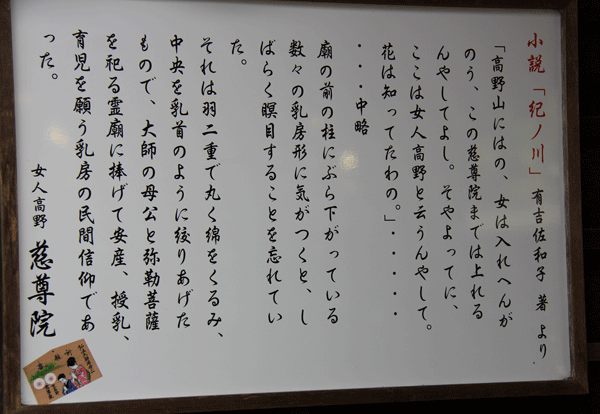

私は有吉佐和子の小説「紀ノ川」を通して慈尊院の事を知りました。

この小説では、九度山の素封家の娘はなが六十谷(むそた)に嫁いでいく様子から、そこで子供をもうけ、更には孫までの女性の三代の様子が語られています。実はこの孫娘が有吉佐和子自身だと私は解釈しているのですが。

紀ノ川の流れに逆らって嫁いではいけない、と今からするとなんと迷信深い考えと思われるものが話を彩り、出産に際してはなが祖母のとよと慈尊院を訪れる様子が描写されています。

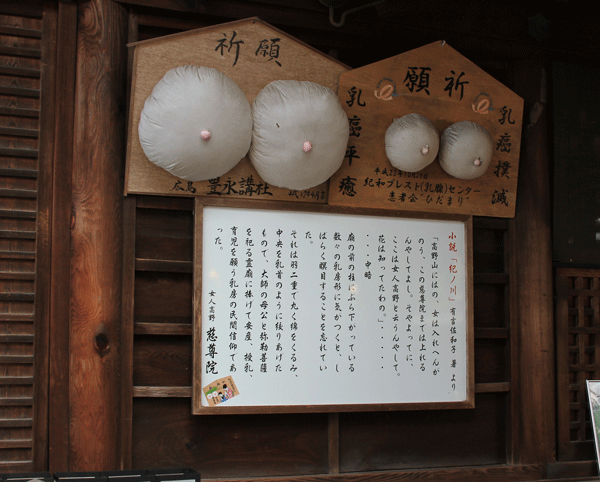

小説に書かれている様に、羽二重で丸く綿を包み、乳房の様に作り上げたものを慈尊院に奉納するのが、安産、授乳、育児が無事に進みますようにの願掛けでした。

昔は女性が自身で針をとり、縫製して納めたものだそうですが、時代の流れ、針仕事をする女性も少なくなり完成したものをお寺で購入し、納めるようになっているようです。

絵馬にもこのシンボルが使われています…。

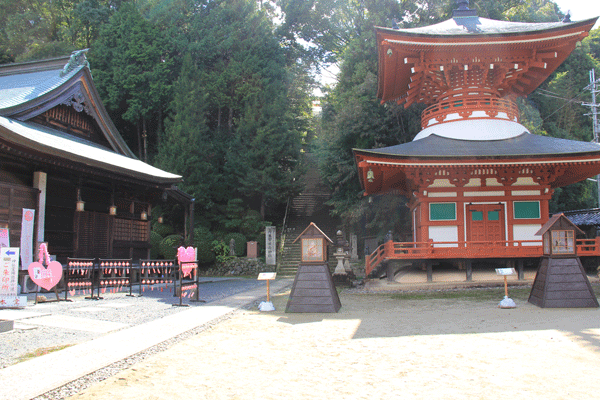

この流れで乳癌平癒の祈願所となり、ピンクリボンの運動にも賛助されています。

左側がピンクリボンの運動です。

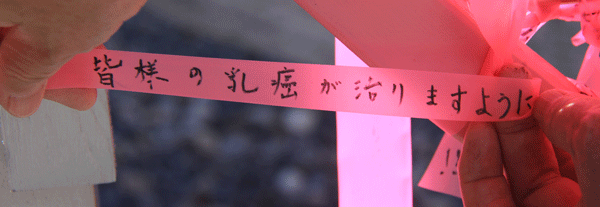

皆様がお願い事をピンクのリボンに書いて、こちらに結び、仏様との縁を結んで病の平癒を願います。

頂いていたお守りを住職様にお納めして、お礼を言うとピンクのリボンを下さり

「お願い事を書いて行って下さい。」と言われましたので

僭越ながら、他の方々の病気平癒をお願いさせて頂きました。

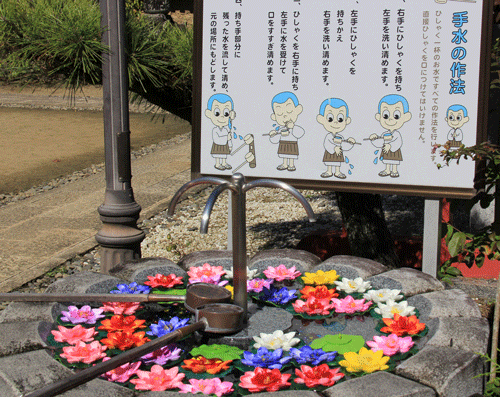

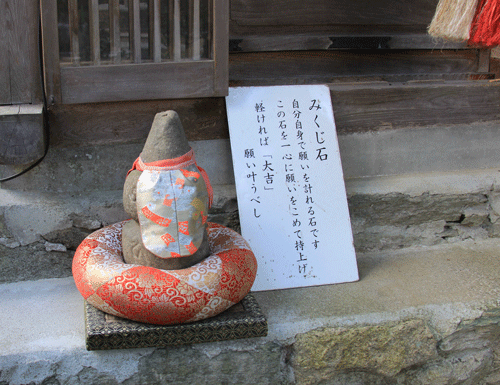

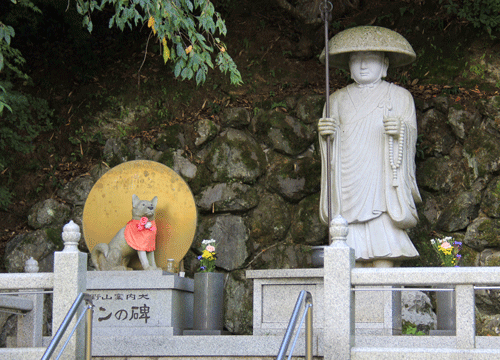

後は境内の点景ですが…

そして、寺の門前の農家さんで柿を買ってきました♪

やっぱ、柿って言ったら九度山ですよね…。

これだけ食い意地が張っていれば…多分私は大丈夫でしょう♪