さて玉置神社の御参拝の続きです。

参道歩いている途中にこんな箇所がありました。

ご覧の通り、“山の神”と書かれているのです。

本殿とは別の場所でかなり距離のあるところです。

馬鹿な私は“山の神”と言うと、妻のことを表現しているのかと思い浮かべてしまうのですが

ここではおそらくそうではないのでしょう。

理解が追い付かないな、と考えながら道を急ぎました。

そうしてまた理解を超えるものに出くわしてしまいます…。

なんで、このようなものが参道の途中にあるのだろう?

この笏がここにある意味は?

随所にみられる役行者の像がよくこうした錫杖を持っていたような気がするけれども…。

これの意味は分かりません。

ますます頭が混乱していきます。

でも修行僧及び山伏が携帯しているイメージがあるので

やはりこちらの山が大峰山系と深いかかわりがあることを示すためにこちらにあるのかな?とか考えつつ進んで行きます。

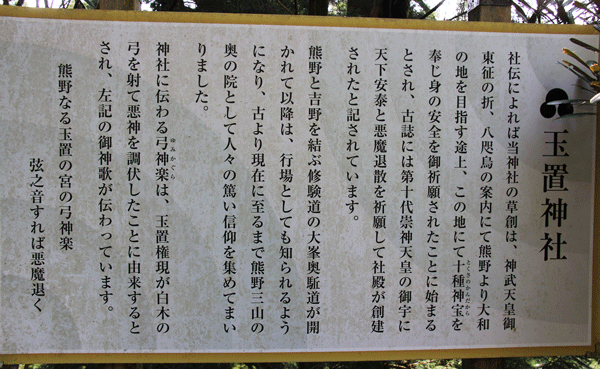

やはりこれを読むと修験道とのかかわりが強い神社と言う事が書かれています。

こんな大変な山の上にあるのも、大峰奥駈道とのかかわりの故、ではこの神社と大峰奥駈道とどちらが古いのだろう?

とまた不要なことを考えております。

役小角は実在のはっきりしない人物だけれど一応飛鳥時代の生まれとされているから明らかにこちらの寺の創建よりは新しい話になるわけで

漢字の伝来よりは100年ぐらい後のこと?では記録は残っている時代か?などと頭がますますごちゃごちゃしていきます。

いよいよ本殿近くの手水舎に近づいてきます。

その間もとにかく主人がうるさかった…。

『20分歩くて言っていたけれど、もう10分歩いたよ。』とか

『15分歩いたよ、まだ何も見えないの。』

『だから車におれ!って言っただろうに。』と言い返したいのをぐっと飲みこんで無視!!

主人が神社巡りに結構喜んでついてくる理由

この手水舎の様によくある龍の写真を撮りたいから…。

もう、かなりの数の写真をコレクションしています。

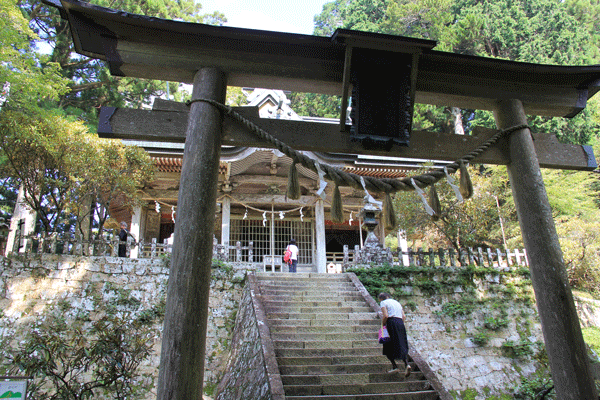

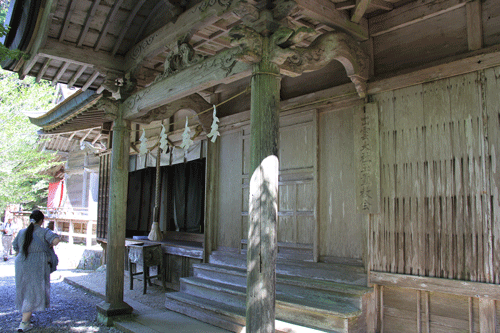

で、こちらが本殿写真…

勝手に人が石段を登っているところを撮るな!と怒っています。

姿勢は悪いし、頭頂部は禿げているのがわかるし…。

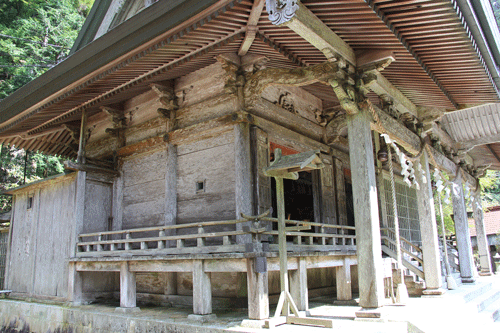

欅材の作りで華美ではなく、しっとりとしたたたずまいの社殿です♪

やはりお祀りされている神様が古く、日本の創始にかかわったとされている神様方です。

末社である若宮社と神武社です。

向かって右が若宮社で、住吉大神、八幡大神、春日大神をお招きし、祀り

左、神武社には迦具土神・速玉男神・高倉下神の三柱がお祀りされています。

写真に写っている男性の影に微かに写っているのが

御神輿殿、そしてその左写真に写っていない箇所に大日堂社があります。

ですがここで主人に私のカメラをとられてしまったので

写真に撮れていません。

この後ろに杉の巨樹に至る道があり、境内案内に示されている夫婦杉、神代杉を拝観することができました。

神代杉は樹齢3000年…。

その時の長さを考えると感慨無量です。

写真では大きさは分かりにくいかもしれませんが

廻りの杉の幹の太さと比較すればその巨大さが

若干理解頂けるかも…。

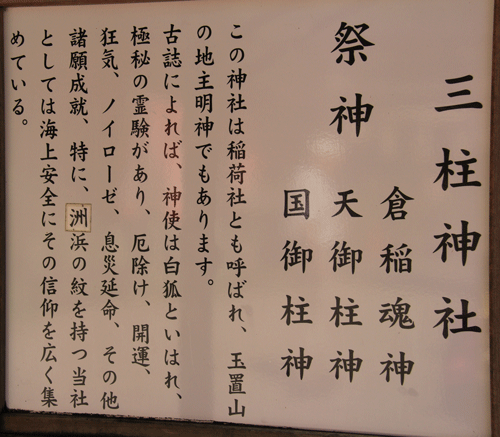

こちらは写真の通り、稲荷三柱神社です。

階段の上に赤い涎掛けを掛けた木製の神狐像を見ることができます。

こちらは出雲大社玉置教会と案内されています。

こちらは水神を祀ったお社です。